Jun 122013

Diego Vadillo López

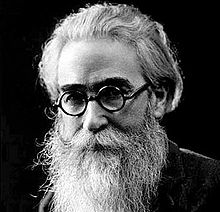

Ramón María del Valle-Inclán

Francisco de Quevedo, Ramón María del Valle-Inclán y Francisco Umbral son los tres más reseñables literatos que se pueden encontrar en la órbita de la enrevesada beldad. Tal enrevesamiento suele venir por diversas vías:

1- A través del galimatías conceptual.

2- A través del desmedido y deslavazado ornato.

3- A través de la seriedad de fondo de un humorismo que se presenta fútil siendo muy enjundioso.

Todo emergido de un churrigueresco desasosiego.

Quevedo-Valle-Umbral fueron grandes cantores de las cuarenta acechados por el sinsentido, el cual encarnaron con inusual temperamento plástico-pendenciero.

Ellos mostraron la cara B de lo aparentemente honorable y, además, no supieron disimular sus miserias, cosa que los honra, y es que, personalmente, siempre me escamaron aquellos que se nos muestran hijos de una aparente impecabilidad.

Quevedo-Valle-Umbral se erigieron artísticamente desde el desencanto. Fueron carne de invectiva con carcasa suntuaria.

Se dice que este tipo de escritores emplea muchos circunloquios, calambures y demás rodeos y retoricismos en lugar de decantarse por fórmulas más sencillas y sintéticas, pero lo que ignora quien así se expresa es que este tipo de escritor escribe así no gratuitamente, sino porque, a diferencia de muchos, tienen muy distintas posibilidades de decir lo mismo y las utilizan, y de este modo dejan muchos y variados mensajes por entre la aparente e inocente falta de propósito definido.

Pese a rehuir al diametral reporterismo intrínseco y exterior, que es sustituido por otro más hondo, expresión de mucho más, en sus secuencias va expresada la complejidad de un mundo que siempre ha entreverado lo sublime y lo chusco, lo trágico y lo cómico, lo higiénico y la excrecencia.

En fin, todos ellos (como decimos, de churrigueresco ADN) tienen un Síndrome de Diógenes consistente en acumular materiales de deshecho y de común uso, que revalorizan para bien del lenguaje y del patrimonio cultural.

Los tres escritores a quienes estamos dedicando el presente escrito, fueron auténticos macarras de las letras; como a los quinquis y a la fauna diversa pobladora del lumpen, les gustó lucir oros. Sus barajas sólo pintaban en bastos y en oros. Fueron cortesanos con alma poligonera y temperamento convulsamente ciclotímico: ora tiernos, ora inclementes y ferocísimos.

Umbral, por ejemplo, empleaba técnicas… a veces impías, a veces expeditivas: como cuando le pone la zancadilla literariamente, por ejemplo, a su admirado Gabriel Miró, cayéndosele al suelo al calmo levantino todo el portante de magnificencias, las cuales, lejos de quedar malogradas, son convulsionadas y adscritas a una nueva y degenerada catalogación… más agreste… igualmente deliciosa.

Umbral fue muy faltón; acudía a los pretéritos salones y cenáculos para entablar contacto con los clásicos, largando, “a posteriori”, alguna maldad lindante, en muchos casos, con lo procaz.

Ironía-sarcasmo-eufonía avanzan hermanados con ímpetu frentepopulista para violentar los cauces más morigerados de la escritura. Las plumas de estos prendas tronzaron lo anodino y compactaron el acervo literario con un sincretismo que quedó diluido en sus respectivos y personalísimos personajes literarios.